Über die Kraft der Linie...

Norbert Kricke und mittelalterliche Skulptur

bis Juli 2025

Norbert Kricke, 1922 in Düsseldorf geboren, war in den 50er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht nur international bekannt, sondern auch als Künstler sehr gefragt. Dann liess das Interesse nach, was nur bedingt mit seinem frühen Tod, 1984, zu tun hatte. Denn seine Arbeiten zeigten nach wie vor eine Einzigartigkeit von hoher Qualität.

Ich wage die Hoffnung kaum mit Worten zu berühren,

dass ich einmal ein Bildhauer werden könnte.

Ein wahrer Bildhauer mit Leib und Seele und nicht einer,

der es seines Talentes wegen nur wird. Für mich kann ich mir

eigentlich nichts vorstellen, was mir mehr Befriedigung geben

würde als diese Gnade.

Kricke 17.3.1943

Es dauerte bis zu Beginn des neuen Jahrtausends, bis eine wachsende Zahl an jüngeren Sammlern und Kuratoren sich erneut dem Werk widmeten. Sie schenkten ihm jene Aufmerksamkeit, die es zu Recht verdient. Warum - wie in Krickes Fall- schlagen Kunstgeschichte und Kunstmarkt oftmals divergierende Richtungen ein? Dieser Frage gehen wir zunächst auf einer Spurensuche nach. Danach spannen wir den Bogen weiter, indem wir uns den generellen Gestaltungsprinzipien Norbert Krickes widmen. Denn diese kennzeichnen eine überzeitliche Qualität, die besonders im grösseren Kontext anschaulich wird. Ein direkter Vergleich seiner Plastiken mit mittelalterlichen Skulpturen wird dies belegen.

Als der deutsche Bildhauer Norbert Kricke im Frühjahr 1961 im Museum of Modem Art in New York (MOMA) eine Einzelausstellung hatte, war er gerade 39 Jahre alt. Aus heutiger Sicht eine Sensation.

Nicht nur, dass Künstlerinnen und Künstler, deren Arbeiten an diesem legendären Ort gezeigt werden, in der Regel ein Lebenswerk vorweisen müssen. Kommt eine solche Ausstellung doch einem Ritterschlag gleich. Und nicht nur, dass amerikanische Museen und Galerien in den frühen 60er Jahren immer noch zögerlich waren, wenn es um die Präsentation deutscher Kunst ging. Nach dem kulturellen Aderlass war von Deutschland lange Zeit nichts Gutes ausgegangen. Sondern auch die Tatsache, dass in den frühen 60er Jahren allmählich der Triumphzug der Pop Art begann, macht diese Ausstellung so speziell. Andy Warhol, Roy Lichtenstein und Robert Rauschenberg hatten erste Präsentationen ihrer Werke mit wachsendem Publikumsinteresse. Dagegen stand Minimal Art erst in den Kinderschuhen, während der Abstrakte Expressionismus, bereits etabliert, langsam an Einfluss verlor.

Peter Selz, Kurator für Malerei und Skulpturenausstellungen am MOMA, wählte für seine Kricke Ausstellung 12 Skulpturen und 14 Zeichnungen aus. All diese Werke zeigen die Modernität, vor allem die innovative Radikalität des Werkes, wie es Carola Giedion-Welcker in ihrem Text im Ausstellungsflyer unterstreicht. Krickes Werk war in Kunstkreisen prominent und angesehen.

Seine Beteiligungen zwei Jahre zuvor auf der documenta 59 in Kassel, im selben Jahr in der Staempfli Gallery in New York und 1960 in der Kunsthalle Bern belegen dies. Im Jahr der MOMA Show wurden Krickes Werke auch in Einzelausstellungen in der Lefebre Gallery in New York und der Galerie Flinker in Paris präsentiert. Ja, in Europa waren seine Plastiken schon seit 1953 vielfach gezeigt worden: in München, Düsseldorf und Bern, in Paris und Anvers, in Stockholm und Leverkusen, in Basel und Mailand. Doch nicht nur das. Schon früh überzeugte Krickes Schaffen wichtige Kunsthistorikerinnen und Kunstkritikerinnen. Sir Anthony Thwaites, wie auch Carola Gideon-Welcker, zwei massgebliche Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegskunst schrieben zu seinen Werken und förderten ihn. Kricke erhielt durch wegweisende Architekten Aufträge und führte etliche spektakuläre Kunst-am-Bau Projekte aus. Nachdem er 1954 ein Reisestipendium durch England und Schottland bekommen hatte, besuchte er 1958 zum ersten Mal die USA. Dort wurde ihm der Preis der Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, Chicago verliehen. Nach seinen Erfolgen in den USA war Norbert Kricke in Europa mehr denn je gefragt.

1963 wurde er beauftragt, eine sieben Meter monumentale Skulptur für die Baronin de Rothschild in Reux/Normandie zu schaffen. Im selben Jahr erhielt er den Großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen und ein Jahr später die Professur für Bildhauerei an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf. 1964 vertrat er zusammen mit dem Maler Joseph Fassbender die Bundesrepublik im Deutschen Pavillon der Biennale in Venedig.

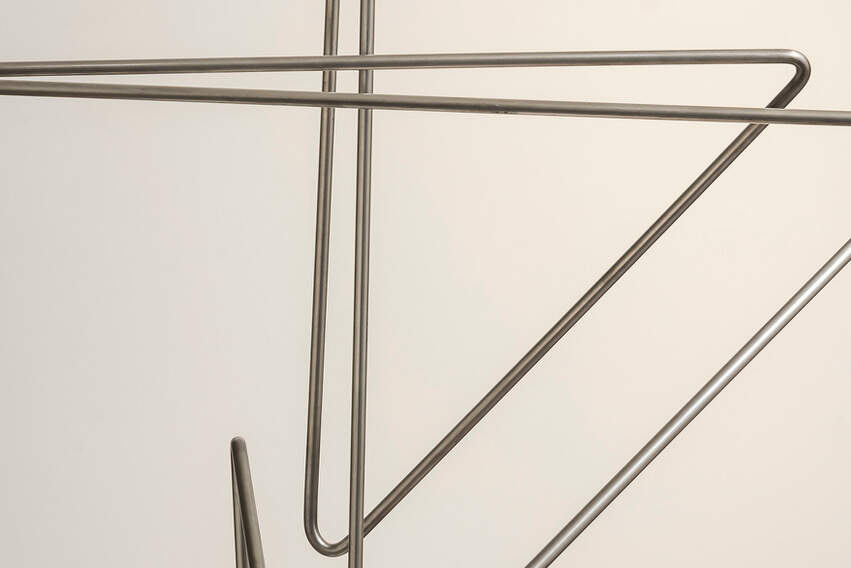

Norbert Kricke war angekommen. Er hatte ein Werk geschaffen, das einzigartig war. Eines, das sich zwischen den verschiedenen kunsthistorischen Strömungen einen individuellen Platz erobert hatte und für sich stand. Natürlich hatte Kricke Vorbilder, die er schätzte und verehrte, darunter, Alexander Calder und Naum Gabo, Julia Gonzales, Alberto Giacometti und Constantin Brancusi. Auch Auguste Rodin, vor allem in seinen Zeichnungen. Diese Künstler hatten ihn inspiriert, denn bei ihnen fand der junge Deutsche das, wonach er suchte: Die Auseinandersetzung mit Raum und Zeit, die Reduktion des Körperhaften auf das Minimum einer Linie oder Oberfläche und die Linie als alleinigen Träger von Bewegung, Energie und Spiritualität. Die Reduktion auf Linien konnte er in Anfängen auch im Werk von Hans Uhlmann beobachten, den er aus Berlin kannte. Doch interessierten ihn Uhlmanns konstruktive Kompositionen weniger. Ebenso Calders Mobiles. Kricke wollte weder bauen, noch illustrieren oder real bewegen. Er besann sich auf die Ausdruckskraft der Linie und deren Farbigkeit als Träger skulpturaler Energien. Damit wollte er Raum und Zeit für sich sprechen lassen, ohne Nebengeräusche und ohne andere Hilfsmittel. Sein kreativer Wille folgte scheinbar minimalistischen Gesetzen - und doch hat sein Werk nichts mit der Minimal Art zu tun, sondern bleibt der Europäischen Tradition verpflichtet.

Mögen seine Werke in sich divergierend oder exzentrisch erscheinen, genau genommen sind sie es eben nicht. Seine Linienformationen erschliessen dynamisch einen Raum, der wohl gekrümmt oder selbst bewegt sein kann, doch nie ohne Hierarchie. Krickes Arbeiten sind, bei aller Freiheit, geerdet. Wie der Flug eines Vogels. Sie führen stets zum Ausgangspunkt des gestaltenden Künstlers zurück. Ihre Basis ist eine Anthropomorphe, auf der auch Alberto Giacometti, Julia Gonzales oder Constantin Brancusi aufbauen. Gerade deshalb erscheint deren Kunst so radikal, weil sie sich auf atemberaubende Weise daraus verselbständigen.

Wie anders ist dies bei den amerikanischen Minimalisten. Sie suchten jeglichen Ausdruck des Persönlichen oder menschlich Individuellen zu vermeiden, indem sie das Additive und Serielle an erste Stelle setzten. Anthropomorphe Verweise sollten ausgelöscht sein. Wie Donald Judd, einer der Hauptvertreter des amerikanischen Minimalismus, formulierte, suchte er jedwede mögliche Hierarchie zu unterbinden. Minimal Art konzentrierte sich emotionslos auf Räume, auf einfachste Materialien und die sichtbare oder unsichtbare Physik des Werks, wie bei Fred Sandback. Donald Judd, zum Beispiel, suchte in seiner Kunst nach Gleichheit und Unabhängigkeit, die er als demokratische Werte verstand. Auf die Frage, ob man seine Arbeiten «Skulpturen» nennen dürfe, antwortete er stets «nein». Freilich hatte Judd auch nie selbst Hand angelegt, wenn es um die Realisierung seiner Arbeiten ging, noch nicht einmal Maquetten dafür wollte er anfertigen. Er liess sich vom Endergebnis überraschen.1

Wie anders dagegen Norbert Kricke. Er selbst entwickelte und fertigte die meisten seiner Arbeiten. Dieser Prozess war Teil des Werkes. Lediglich die monumentalen Skulpturen wurden von Spezialisten ausgeführt, doch nach seinen Vorgaben und entsprechend seinen Maquetten oder kleineren Versionen, die als vollgültige Werke für sich stehen. Ebenso verhielt es sich mit seinen Zeichnungen, die nie vorbereitende Studien waren, sondern stets sein Anliegen unterstrichen, Raum und Zeit zu erobern.

Ab Mitte der 60er Jahre verfolgte Norbert Kricke seinen künstlerischen Weg so überzeugend, dass er, höchst anerkannt, 1972 zum Direktor der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf ernannt wurde, ein Amt, das er 1981 niederlegte.

In den 70er und 80er Jahren wurde Krickes Werk weiterhin in Europa, vornehmlich in Deutschland ausgestellt. Er plante neue Grossplastiken, deren Ausführung sein Tod 1984 verhinderte. Krickes internationale Popularität aber begann allmählich zu schwinden. Zwar wurden seine Arbeiten noch in einigen amerikanischen Museen gezeigt, doch blieb der Radius meist auf Europa und die Bundesrepublik begrenzt.

So sehr die Qualität seiner Arbeiten überzeugte, Krickes Werk passte einfach in kein Schema oder Narrativ, dem der Zeitgeschmack folgte. Auch der Personenkult lag dem Künstler fern. Doch gerade diesen propagierten und suchten die Medien und fanden ihn in Andy Warhol in den 60er und in Joseph Beuys in den 70er Jahren.2 Warhol schaffte es, zunächst in den USA und dann in Europa zum Medienstar zu werden. Er verstand die Bedeutung der Medien und ihrer Rezeption und thematisierte sie sogar in seinen eigenen Werken. Das gelang ihm so perfekt, dass selbst ein Kunstkritiker, wie Robert Rosenblum konstatierte, dass mit den Bildern Warhols die moderne Welt in die Kunst gekommen sei. Ab 1967 wurde dann auch Joseph Beuys, zunächst in Deutschland und dann in den USA, als Person zum Medienereignis. Seine Performances waren Kult, die Werke, die daraus entstanden, blieben Relikte seines künstlerischen Schamanentums. In dieser Zeit standen die Künstlerpersönlichkeit und ihr Mythos im Vordergrund der Rezeption.

Norbert Kricke war dies fremd. Er verfolgte einen persönlichen künstlerischen Weg, ohne einer Schule oder stilistischen Bewegung zugeordnet werden zu können. Er selbst wollte auch nichts dergleichen etablieren, sondern blieb Einzelgänger, der die Freiheit in der Kunst suchte. Nach eigenen Worten interessierte Kricke vor allem jene Kunst, die Menschlichkeit ausstrahlt. Denn diese, so der Künstler, würde seine Freiheit erhöhen.3 Krickes Haltung stand im Gegensatz zum Zeitgeist, der nach individuellen Mythologien, nach glamourösen Ideologien oder nach politischen Manifesten und Programmen gierte.

Zusehends wurde die Basis des ästhetischen Wertesystem volatil. Man wollte keine Unterscheidung mehr zwischen High und Low, noch Massstäbe, nach denen Kunst gemessen werden konnte. Alles schien möglich. Wie spektakulär klang damals Warhols Aussage: «alles ist schön», die bereits an den Grundfesten der Vorstellung von Kunst rüttelte. Mit Joseph Beuys Verdikt «Jeder Mensch ist ein Künstler» waren diese dann zum Einstürzen gebracht.

Warhols Factory, Beuys Aktionen und auch die Installationen der Minimal Art Künstler waren spektakulär und steckten die Areale des damaligen Zeitgeistes ab. Norbert Kricke fand darin keinen ihm würdigen Platz mehr.

Mit der Jahrtausendwende änderte sich dies. Jüngere Künstler, Museumsleute und Galeristinnen fanden allmählich Interesse an der Kunst der europäischen Nachkriegsjahre. Und entdeckten in den Arbeiten vieler Künstler eine Qualität von Bestand. Dazu gehörte auch das Werk von Norbert Kricke.

Dessen wagemutige Formensprache voller Subjektivität, sowie Spontaneität und Intuition übten immer noch ihre Faszination aus, weil sie eben verbunden war mit einem Werk, das den Menschen anspricht und zur Selbsterfahrung auffordert. Krickes Arbeiten öffnen den Raum und machen ihn zu einem Ort der Entfaltung existenzieller Möglichkeiten.4

Doch was hat Krickes Werk mit mittelalterlichen Skulpturen zu tun?

In seiner kenntnisreichen kunsthistorischen Ausführung über Vorläufer, Zeitgenossen und Nachfolger des Werkes von Norbert Kricke spannt Reinhard Spieler einen Zeitrahmen von 100 Jahren.5 Er beginnt mit den russischen Konstruktivisten und endet bei zeitgenössischen Künstlern, wie Alice Aycock oder Albert Oehlen. In stilistischer Hinsicht überzeugt dieser Vergleich. Doch, wie Ernst-Georg Güse in derselben Publikation in seinem Text zu «Kricke und die Nähe zur Romantik» zurecht feststellt, verweisen die Arbeiten des Künstlers darüber hinaus. Krickes Arbeiten vergegenwärtigen existentielle Dimensionen jenseits von Rationalität, Regel und Gesetz.6 Und an dieser Stelle verweist Güse auf die Frühromantiker, die in ihrer Zeit gegen das rationale Weltverständnis der Aufklärung antraten. Auch «Krickes Werk ist Widerspruch», so Ernst-Georg Güse7, der nicht an eine Zeit gebunden ist. Seine Arbeiten und sein Denken opponieren gegen die messbare Realität, gegen die Verwissenschaftlichung aller Lebensbezüge, gegen eine wachsende Technologisierung. Und mit seinem Prinzip der Bewegung als raumbildender und inhaltsgebender Kraft veranschaulicht er eine Methode, die in verwandten Formen auch andere Epochen kennzeichnet, seien diese emotionaler, ideeller oder geistiger Natur.8

Mit diesem Fazit wagen wir den Vergleich, Norbert Krickes Plastiken mittelalterlichen Skulpturen gegenüberzustellen.

Unsere These ist, dass die das Physische überragende, schöpferische Dimension in Norbert Krickes Werken mit jener der mittelalterlichen Plastik verwandt ist. Und zwar in Bezug auf die Linie und deren Bewegung im Raum. Freilich zielen die mittelalterlichen Skulpturen auf den Sakralraum ab, während Norbert Krickes abstrakte Skulpturen den Raum als über die Menschen und Dinge hinausweisendes, als schwereloses, grenzenloses und immaterielles Fluidum zeigen, sei dieses dynamisch oder kontemplativ.

An drei Beispielen soll diese Analogie erläutert werden.

Sinn und Botschaft mittelalterlicher Skulpturen waren einst im Kontext ortsspezifischer Aufstellungen klar definiert. Es waren primär die Heilsgeschichte Christi, zusammen mit den inhaltlichen Darstellungen von Heiligen, Märtyrern und Gefolgsleuten Christi, die eine klare Mission zu erfüllen hatten: Die Gläubigen zu unterrichten, zu überzeugen und in ihrem Glauben zu bestärken.

Heute begegnen wir den meisten dieser Bildwerke im profanen Raum, was unserem Blick und Verständnis andere Sichtweisen ermöglicht. Neben den ikonografischen Inhalten finden auch weltanschauliche und ästhetische Aspekte Beachtung, werden die Werke in einen umfassenden kunstwissenschaftlichen Kontext eingebunden.

Im Gegensatz zur körperlichen Präsenz der Renaissance legen sowohl die romanische, vor allem aber die gotische Figur ihr Hauptaugenmerk auf die Darstellung von Seelen- und Gemütszuständen. Neben formalisierten Gesten und Mimik werden diese primär durch die Gewanddarstellungen veranschaulicht. Die Gewänder sind die Träger von Emotionen oder Haltungen und charakterisieren die Figuren und Situationen. Die Körperlichkeit tritt dahinter weit zurück und spielt keine tragende Rolle. Umso mehr geben Faltenwürfe und ihre Bewegungen, vornehmlich die erhabenen Linien und Vertiefungen des Faltenspiels, Einsichten in die Psychologie oder die Position des Dargestellten. Zudem wird bereits in der Romanik, aber besonders in der Gotik das Faltenspiel weniger zur Beschreibung eines herabfallenden Gewandes als vielmehr zur Beschreibung von hinaufstrebenden Bewegungen genutzt. Nach oben, himmelwärts, über das Antlitz Gott entgegen.

Das Gewand einer romanischen Madonna mit Kind, die, in Anlehnung an den Thron Salomons, ihren wissenden Sprössling («Sedes Sapientiae») schützend präsentiert, betont in seiner kniehoch vertikalen Linienstruktur die aufrechte Ausrichtung der thronenden Muttergottes.

Ähnlich antiken griechischen Koren, deren untere Gewandfalten wie die Kanneluren einer Säule den Körper tragen. Abb.

Die v-förmig angegebenen Falten darüber geben Mutter und Kind Tiefenraum und lebendige Dynamik. Mariä Haube und Christi Haarkappe betonen die Antlitze und führen die Bewegung kurvig zurück. Die V-förmige Faltengebung zeigt abwechselnd aufsteigende und abfallende Bewegungen, die in kurzen Diagonalen zurückgeleitet werden und in der Spannung beider die Schwere der Körperlichkeit aufheben.

Für die Gottesmutter ist der Ausdruck «Tempel für den Sohn Gottes» bekannt. Mit Architektur hat dies nichts zu tun, eher mit ihrer schützenden Geborgenheit.

Auch von Norbert Kricke existieren zwei als «Tempel» bezeichnete Skulpturen. Und auch hiermit ist keine Architektur gemeint. Vielmehr spricht dieser Titel, wie Ernst-Georg Güse festgestellt hat, symbolisch den Bezug zu Transzendenz und Religion an.9

In einer visuellen Gegenüberstellung der «Thronenden Madonna mit Kind» aus dem 12./13. Jahrhundert und der «Raumplastik Tempel» von Norbert Kricke aus Stahl aus dem Jahr 1952/75 sind die Parallelen geradezu verblüffend. Abb. Die v-förmigen aufsteigenden und abfallenden Bewegungen der Gewandfältelung der romanischen Madonna und die entsprechenden Bewegungen in Krickes Arbeit, nebst einer schräg verlaufenden Transversale, die auch dem Christusgewand entspricht, formen jeweils ein Bewegungsmuster, das den Raum dynamisch auflädt, sowohl inhaltlich als auch formal. Die Dimensionen, die die Figuren jeweils physisch beschreiben, bezeichnen nicht das Ende des umschriebenen Raumes. In beiden Fällen wächst die Ausstrahlung des Objektes in Wellen spürbarer Energie weit darüber hinaus. Und der Halte und Umkehrpunkt der Bewegung befindet sich in beiden Werken im horizontalen Scheitelpunkt, etwa in der Mitte beider Bewegungsrichtungen, der in der Romanik im Schosse Mariä und Christie seinen Platz findet.

Besonders deutlich manifestiert sich die Eigenheit aufstrebender und nicht hinabgleitender Bewegungen am Gewand einer gotischen Madonna mit Kind aus dem 14. Jahrhundert. Abb.

Die im S-Schwung konzipierte Figur, deren Bewegung auf dem antiken Kontrapost basiert, wird von ihrem Gewand im Rhythmus der Falten dem Boden enthoben. Entweder verlaufen die Faltengrate direkt zu ihrer linken Hüfte oder sie fallen im kurzen Anlauf nach unten, um dann die Bewegung auch dorthin, wo das Christuskind sitzt, aufzunehmen. Abb.

1951/52 schuf Norbert Kricke eine Stahlplastik «Rot-Gelb», die in ihrer zierlichen Dimension von 30,5 x 20 x 9,5 cm wunderbar mit der Pariser vergoldeten «Maria mit Kind» verglichen werden kann.

Kricke baut seine Figur aus 5 gebogenen Linien auf, die in ihren zulaufenden spitzen Winkeln bereits eine gotische Anmutungsqualität von Spitzbögen beinhalten. Sieht man die beiden skulpturalen Werke im direkten Dialog, scheint Kricke gleichsam die Bewegungen der Muttergottesgruppe abstrakt nachempfunden zu haben.

Der längste gelbe Boden entspricht der schwungvollen Körperbiegung der Frauenfigur, während die kürzeren rot und gelben Bögen, die gegenläufigen Gewandbewegungen hin zu Standbein und Hüfte nachempfinden. Sie weisen direkt oder indirekt auf jenen Punkt, an dem die Christusfigur alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Norbert Kricke kannte freilich unsere Pariser Madonna nicht. Er folgte aber jenen Prinzipien, die ihre Gültigkeit seit Hunderten von Jahren unter Beweis gestellt haben, und komprimierte diese zu höchst filigranen abstrakten Plastiken. Ganz individuell und einzigartig und doch so allgemein verständlich.

Eine ähnliche Bewegung aller Faltengrate können wir bei der Darstellung einer «Anna Selbdritt», einer Figurengruppe um 1500 aus der Werkstatt von Daniel Mauch in Ulm, erkennen.

In all den genannten und vielen weiteren mittelalterlichen Skulpturen sind diese Bewegungen so fundamental, dass man kaum umhinkann, ihren Linienrhythmus im Auf und Ab als abstraktes Muster wahrzunehmen. Dieses Lineament vollzieht anschaulich Bewegungsabläufe, die jenen von Krickes abstrakten Skulpturen verwandt sind.

Die Künstler des Mittelalters verstanden es, das Phänomen des herabfallenden Gewandes in einen Bewegungsfluss zu verwandeln, der die Aufwärtsbewegung als dominante betonte. Hier wird Physik in Metaphysik transzendiert. So wie die Säulen, Bögen und Streben einer gotischen Kathedrale anschaulich himmelwärts tendieren, obwohl ihr Gewicht der Schwerkraft folgt, so verstanden die Bildhauer dieser Zeit auf vielfältige Weise die Figur der Madonna als Himmelsgöttin und andere Heiligengfiguren der Erde zu entheben. Die Gewanddarstellungen und ihr Faltenwurf spielen darin eine massgebliche Rolle. Sie öffnen den Raum der Figur über das blasse Volumen hinaus in einen Bereich, der auf beseelte Weise energetisch aufgeladen wird.

«Freie Energie, Bewegung, Auflösung der Materie, der Masse, Verdichtungen, Bündelungen von Energiebahnen, Raum und Bewegung.» Dies ist eine Charakterisierung, die auf Krickes Werke angewandt werden könnte und sogar die Darstellungstechnik mittelalterlicher Bildhauer beschreibt. Tatsächlich sind dies Worte, die Norbert Kricke selbst angesichts der Kunst von Wassily Kandinsky notierte.10 In seiner Hommage a Kandinsky feierte er den Künstler als «Genie, wie es nur selten der Welt geschenkt wird.»11 Kricke findet in ihm jene Prinzipien, die seinen eigenen entsprechen und damit für Malerei und dreidimensionalen Arbeiten gelten können. Denn sein Credo: «Den Allraum greifen mit Formen der Bewegung, ihn verwandeln, verdichten, ihn wieder entlassen; und diese Formen von Bewegung und Raum (verwandelten Raum) als Sichtbares hinterlassen; das tue ich, wenn ich eine Plastik mache.»12 sagt genau das. Krickes Prinzip ist ein universelles, über seine Zeit und sein Werk hinaus gültiges. Nicht nur deshalb ist sein Oeuvre stets von Neuem so spannend, so originell und aktuell. Es hat nichts von seiner Faszination verloren, auch nach mehr als 70 Jahren seiner MOMA Ausstellung nicht. Im Gegenteil. Es kann uns weit zurück und weit hinein in die neueste Kunstgeschichte weisen und sich damit messen.13

Erika Schlessinger-Költzsch

1 Ann Temkin, lntroduction: The Originality of Oonlad Judd, in, Judd, ed. Ann Temkin, The Museum of Modern Art, New York, New York 2020, S.11ff.

2 Dazu, Rudolf Zwirner, Wie Andy Warhol in Europa und Joseph Beuys in den USA ankam, Zur Rezeptionsgeschichte zweier Protagonisten, Skript eines Vortrages, Berlin 1998, das mir Rudolf Zwirner dankenswerter Weise zugänglich gemacht hat.

3 Norbert Kricke: ,,Ich freue mich über die Kunst, die Menschlichkeit ausstrahlt. Sie erhöht meine Freiheit.", 1961, in Sabine Kricke-Güse, Biografie, in Ausst. Katalog, Norbert Kricke, Versuch über die Schwerelosigkeit, hrsg. von der Franz Marc Gesellschaft durch Cathrin Klingsöhr-Leroy, München 2023, S. 166

4 Jürgen Morsche!, Norbert Kricke, Ausst. Katalog, Staatsgalerie Stuttgart, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster, Stuttgart 1976, S.7f.

5 Reinhard Spieler, Kleine Kontextgeschichten von Vorläufern, Zeitgenossen und Nachfolgern, in Ausst. Katalog Norbert Kricke, Versuch über die Schwerelosigkeit, a.a.O., S.134ff.

6 Ders., a.a.O., S.27f

7 Ders., a.a.O., S.27

8 Ernst-G. Güse, Kricke und die Nähe zur Romantik, in Ausst. Katalog, Norbert Kricke, Versuch über die Schwerelosigkeit, a.a.O., S.1Off.

9 Ders., a.a.O., S.17

10 Norbert Kricke, Hommage a Kandinsky, 1956, abgedruckt in, Ausst. Katalog, Norbert Kricke, Versuch über die Schwerelosigkeit, a.a.O., S.60ff.

11 Ders., a.a.O., S.63

12 Ders., a.a.O., S.105

13 Reinhard Spieler, a.a.O., S.145f., der Krickes Skulptur mit einem Gemäld von Albert Gehlen vergleicht.

Über die Kraft der Linie...

Norbert Kricke und mittelalterliche Skulptur

bis Juli 2025

Ich wage die Hoffnung kaum mit Worten zu berühren,

dass ich einmal ein Bildhauer werden könnte.

Ein wahrer Bildhauer mit Leib und Seele und nicht einer,

der es seines Talentes wegen nur wird. Für mich kann ich mir

eigentlich nichts vorstellen, was mir mehr Befriedigung geben

würde als diese Gnade.

Kricke 17.3.1943

Norbert Kricke, 1922 in Düsseldorf geboren, war in den 50er bis 80er Jahren des letzten Jahrhunderts nicht nur international bekannt, sondern auch als Künstler sehr gefragt. Dann liess das Interesse nach, was nur bedingt mit seinem frühen Tod, 1984, zu tun hatte. Denn seine Arbeiten zeigten nach wie vor eine Einzigartigkeit von hoher Qualität.

Es dauerte bis zu Beginn des neuen Jahrtausends, bis eine wachsende Zahl an jüngeren Sammlern und Kuratoren sich erneut dem Werk widmeten. Sie schenkten ihm jene Aufmerksamkeit, die es zu Recht verdient. Warum - wie in Krickes Fall- schlagen Kunstgeschichte und Kunstmarkt oftmals divergierende Richtungen ein? Dieser Frage gehen wir zunächst auf einer Spurensuche nach. Danach spannen wir den Bogen weiter, indem wir uns den generellen Gestaltungsprinzipien Norbert Krickes widmen. Denn diese kennzeichnen eine überzeitliche Qualität, die besonders im grösseren Kontext anschaulich wird. Ein direkter Vergleich seiner Plastiken mit mittelalterlichen Skulpturen wird dies belegen.

Als der deutsche Bildhauer Norbert Kricke im Frühjahr 1961 im Museum of Modem Art in New York (MOMA) eine Einzelausstellung hatte, war er gerade 39 Jahre alt. Aus heutiger Sicht eine Sensation.

Nicht nur, dass Künstlerinnen und Künstler, deren Arbeiten an diesem legendären Ort gezeigt werden, in der Regel ein Lebenswerk vorweisen müssen. Kommt eine solche Ausstellung doch einem Ritterschlag gleich. Und nicht nur, dass amerikanische Museen und Galerien in den frühen 60er Jahren immer noch zögerlich waren, wenn es um die Präsentation deutscher Kunst ging. Nach dem kulturellen Aderlass war von Deutschland lange Zeit nichts Gutes ausgegangen. Sondern auch die Tatsache, dass in den frühen 60er Jahren allmählich der Triumphzug der Pop Art begann, macht diese Ausstellung so speziell. Andy Warhol, Roy Lichtenstein und Robert Rauschenberg hatten erste Präsentationen ihrer Werke mit wachsendem Publikumsinteresse. Dagegen stand Minimal Art erst in den Kinderschuhen, während der Abstrakte Expressionismus, bereits etabliert, langsam an Einfluss verlor.

Peter Selz, Kurator für Malerei und Skulpturenausstellungen am MOMA, wählte für seine Kricke Ausstellung 12 Skulpturen und 14 Zeichnungen aus. All diese Werke zeigen die Modernität, vor allem die innovative Radikalität des Werkes, wie es Carola Giedion-Welcker in ihrem Text im Ausstellungsflyer unterstreicht. Krickes Werk war in Kunstkreisen prominent und angesehen.

Seine Beteiligungen zwei Jahre zuvor auf der documenta 59 in Kassel, im selben Jahr in der Staempfli Gallery in New York und 1960 in der Kunsthalle Bern belegen dies. Im Jahr der MOMA Show wurden Krickes Werke auch in Einzelausstellungen in der Lefebre Gallery in New York und der Galerie Flinker in Paris präsentiert. Ja, in Europa waren seine Plastiken schon seit 1953 vielfach gezeigt worden: in München, Düsseldorf und Bern, in Paris und Anvers, in Stockholm und Leverkusen, in Basel und Mailand. Doch nicht nur das. Schon früh überzeugte Krickes Schaffen wichtige Kunsthistorikerinnen und Kunstkritikerinnen. Sir Anthony Thwaites, wie auch Carola Gideon-Welcker, zwei massgebliche Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegskunst schrieben zu seinen Werken und förderten ihn. Kricke erhielt durch wegweisende Architekten Aufträge und führte etliche spektakuläre Kunst-am-Bau Projekte aus. Nachdem er 1954 ein Reisestipendium durch England und Schottland bekommen hatte, besuchte er 1958 zum ersten Mal die USA. Dort wurde ihm der Preis der Graham Foundation for Advanced Studies in the Fine Arts, Chicago verliehen. Nach seinen Erfolgen in den USA war Norbert Kricke in Europa mehr denn je gefragt.

1963 wurde er beauftragt, eine sieben Meter monumentale Skulptur für die Baronin de Rothschild in Reux/Normandie zu schaffen. Im selben Jahr erhielt er den Großen Kunstpreis des Landes Nordrhein-Westfalen und ein Jahr später die Professur für Bildhauerei an der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf. 1964 vertrat er zusammen mit dem Maler Joseph Fassbender die Bundesrepublik im Deutschen Pavillon der Biennale in Venedig.

Norbert Kricke war angekommen. Er hatte ein Werk geschaffen, das einzigartig war. Eines, das sich zwischen den verschiedenen kunsthistorischen Strömungen einen individuellen Platz erobert hatte und für sich stand. Natürlich hatte Kricke Vorbilder, die er schätzte und verehrte, darunter, Alexander Calder und Naum Gabo, Julia Gonzales, Alberto Giacometti und Constantin Brancusi. Auch Auguste Rodin, vor allem in seinen Zeichnungen. Diese Künstler hatten ihn inspiriert, denn bei ihnen fand der junge Deutsche das, wonach er suchte: Die Auseinandersetzung mit Raum und Zeit, die Reduktion des Körperhaften auf das Minimum einer Linie oder Oberfläche und die Linie als alleinigen Träger von Bewegung, Energie und Spiritualität. Die Reduktion auf Linien konnte er in Anfängen auch im Werk von Hans Uhlmann beobachten, den er aus Berlin kannte. Doch interessierten ihn Uhlmanns konstruktive Kompositionen weniger. Ebenso Calders Mobiles. Kricke wollte weder bauen, noch illustrieren oder real bewegen. Er besann sich auf die Ausdruckskraft der Linie und deren Farbigkeit als Träger skulpturaler Energien. Damit wollte er Raum und Zeit für sich sprechen lassen, ohne Nebengeräusche und ohne andere Hilfsmittel. Sein kreativer Wille folgte scheinbar minimalistischen Gesetzen - und doch hat sein Werk nichts mit der Minimal Art zu tun, sondern bleibt der Europäischen Tradition verpflichtet.

Mögen seine Werke in sich divergierend oder exzentrisch erscheinen, genau genommen sind sie es eben nicht. Seine Linienformationen erschliessen dynamisch einen Raum, der wohl gekrümmt oder selbst bewegt sein kann, doch nie ohne Hierarchie. Krickes Arbeiten sind, bei aller Freiheit, geerdet. Wie der Flug eines Vogels. Sie führen stets zum Ausgangspunkt des gestaltenden Künstlers zurück. Ihre Basis ist eine Anthropomorphe, auf der auch Alberto Giacometti, Julia Gonzales oder Constantin Brancusi aufbauen. Gerade deshalb erscheint deren Kunst so radikal, weil sie sich auf atemberaubende Weise daraus verselbständigen.

Wie anders ist dies bei den amerikanischen Minimalisten. Sie suchten jeglichen Ausdruck des Persönlichen oder menschlich Individuellen zu vermeiden, indem sie das Additive und Serielle an erste Stelle setzten. Anthropomorphe Verweise sollten ausgelöscht sein. Wie Donald Judd, einer der Hauptvertreter des amerikanischen Minimalismus, formulierte, suchte er jedwede mögliche Hierarchie zu unterbinden. Minimal Art konzentrierte sich emotionslos auf Räume, auf einfachste Materialien und die sichtbare oder unsichtbare Physik des Werks, wie bei Fred Sandback. Donald Judd, zum Beispiel, suchte in seiner Kunst nach Gleichheit und Unabhängigkeit, die er als demokratische Werte verstand. Auf die Frage, ob man seine Arbeiten «Skulpturen» nennen dürfe, antwortete er stets «nein». Freilich hatte Judd auch nie selbst Hand angelegt, wenn es um die Realisierung seiner Arbeiten ging, noch nicht einmal Maquetten dafür wollte er anfertigen. Er liess sich vom Endergebnis überraschen.1

Wie anders dagegen Norbert Kricke. Er selbst entwickelte und fertigte die meisten seiner Arbeiten. Dieser Prozess war Teil des Werkes. Lediglich die monumentalen Skulpturen wurden von Spezialisten ausgeführt, doch nach seinen Vorgaben und entsprechend seinen Maquetten oder kleineren Versionen, die als vollgültige Werke für sich stehen. Ebenso verhielt es sich mit seinen Zeichnungen, die nie vorbereitende Studien waren, sondern stets sein Anliegen unterstrichen, Raum und Zeit zu erobern.

Ab Mitte der 60er Jahre verfolgte Norbert Kricke seinen künstlerischen Weg so überzeugend, dass er, höchst anerkannt, 1972 zum Direktor der Staatlichen Kunstakademie in Düsseldorf ernannt wurde, ein Amt, das er 1981 niederlegte.

In den 70er und 80er Jahren wurde Krickes Werk weiterhin in Europa, vornehmlich in Deutschland ausgestellt. Er plante neue Grossplastiken, deren Ausführung sein Tod 1984 verhinderte. Krickes internationale Popularität aber begann allmählich zu schwinden. Zwar wurden seine Arbeiten noch in einigen amerikanischen Museen gezeigt, doch blieb der Radius meist auf Europa und die Bundesrepublik begrenzt.

So sehr die Qualität seiner Arbeiten überzeugte, Krickes Werk passte einfach in kein Schema oder Narrativ, dem der Zeitgeschmack folgte. Auch der Personenkult lag dem Künstler fern. Doch gerade diesen propagierten und suchten die Medien und fanden ihn in Andy Warhol in den 60er und in Joseph Beuys in den 70er Jahren.2 Warhol schaffte es, zunächst in den USA und dann in Europa zum Medienstar zu werden. Er verstand die Bedeutung der Medien und ihrer Rezeption und thematisierte sie sogar in seinen eigenen Werken. Das gelang ihm so perfekt, dass selbst ein Kunstkritiker, wie Robert Rosenblum konstatierte, dass mit den Bildern Warhols die moderne Welt in die Kunst gekommen sei. Ab 1967 wurde dann auch Joseph Beuys, zunächst in Deutschland und dann in den USA, als Person zum Medienereignis. Seine Performances waren Kult, die Werke, die daraus entstanden, blieben Relikte seines künstlerischen Schamanentums. In dieser Zeit standen die Künstlerpersönlichkeit und ihr Mythos im Vordergrund der Rezeption.

Norbert Kricke war dies fremd. Er verfolgte einen persönlichen künstlerischen Weg, ohne einer Schule oder stilistischen Bewegung zugeordnet werden zu können. Er selbst wollte auch nichts dergleichen etablieren, sondern blieb Einzelgänger, der die Freiheit in der Kunst suchte. Nach eigenen Worten interessierte Kricke vor allem jene Kunst, die Menschlichkeit ausstrahlt. Denn diese, so der Künstler, würde seine Freiheit erhöhen.3 Krickes Haltung stand im Gegensatz zum Zeitgeist, der nach individuellen Mythologien, nach glamourösen Ideologien oder nach politischen Manifesten und Programmen gierte.

Zusehends wurde die Basis des ästhetischen Wertesystem volatil. Man wollte keine Unterscheidung mehr zwischen High und Low, noch Massstäbe, nach denen Kunst gemessen werden konnte. Alles schien möglich. Wie spektakulär klang damals Warhols Aussage: «alles ist schön», die bereits an den Grundfesten der Vorstellung von Kunst rüttelte. Mit Joseph Beuys Verdikt «Jeder Mensch ist ein Künstler» waren diese dann zum Einstürzen gebracht.

Warhols Factory, Beuys Aktionen und auch die Installationen der Minimal Art Künstler waren spektakulär und steckten die Areale des damaligen Zeitgeistes ab. Norbert Kricke fand darin keinen ihm würdigen Platz mehr.

Mit der Jahrtausendwende änderte sich dies. Jüngere Künstler, Museumsleute und Galeristinnen fanden allmählich Interesse an der Kunst der europäischen Nachkriegsjahre. Und entdeckten in den Arbeiten vieler Künstler eine Qualität von Bestand. Dazu gehörte auch das Werk von Norbert Kricke.

Dessen wagemutige Formensprache voller Subjektivität, sowie Spontaneität und Intuition übten immer noch ihre Faszination aus, weil sie eben verbunden war mit einem Werk, das den Menschen anspricht und zur Selbsterfahrung auffordert. Krickes Arbeiten öffnen den Raum und machen ihn zu einem Ort der Entfaltung existenzieller Möglichkeiten.4

Doch was hat Krickes Werk mit mittelalterlichen Skulpturen zu tun?

In seiner kenntnisreichen kunsthistorischen Ausführung über Vorläufer, Zeitgenossen und Nachfolger des Werkes von Norbert Kricke spannt Reinhard Spieler einen Zeitrahmen von 100 Jahren.5 Er beginnt mit den russischen Konstruktivisten und endet bei zeitgenössischen Künstlern, wie Alice Aycock oder Albert Oehlen. In stilistischer Hinsicht überzeugt dieser Vergleich. Doch, wie Ernst-Georg Güse in derselben Publikation in seinem Text zu «Kricke und die Nähe zur Romantik» zurecht feststellt, verweisen die Arbeiten des Künstlers darüber hinaus. Krickes Arbeiten vergegenwärtigen existentielle Dimensionen jenseits von Rationalität, Regel und Gesetz.6 Und an dieser Stelle verweist Güse auf die Frühromantiker, die in ihrer Zeit gegen das rationale Weltverständnis der Aufklärung antraten. Auch «Krickes Werk ist Widerspruch», so Ernst-Georg Güse7, der nicht an eine Zeit gebunden ist. Seine Arbeiten und sein Denken opponieren gegen die messbare Realität, gegen die Verwissenschaftlichung aller Lebensbezüge, gegen eine wachsende Technologisierung. Und mit seinem Prinzip der Bewegung als raumbildender und inhaltsgebender Kraft veranschaulicht er eine Methode, die in verwandten Formen auch andere Epochen kennzeichnet, seien diese emotionaler, ideeller oder geistiger Natur.8

Mit diesem Fazit wagen wir den Vergleich, Norbert Krickes Plastiken mittelalterlichen Skulpturen gegenüberzustellen.

Unsere These ist, dass die das Physische überragende, schöpferische Dimension in Norbert Krickes Werken mit jener der mittelalterlichen Plastik verwandt ist. Und zwar in Bezug auf die Linie und deren Bewegung im Raum. Freilich zielen die mittelalterlichen Skulpturen auf den Sakralraum ab, während Norbert Krickes abstrakte Skulpturen den Raum als über die Menschen und Dinge hinausweisendes, als schwereloses, grenzenloses und immaterielles Fluidum zeigen, sei dieses dynamisch oder kontemplativ.

An drei Beispielen soll diese Analogie erläutert werden.

Sinn und Botschaft mittelalterlicher Skulpturen waren einst im Kontext ortsspezifischer Aufstellungen klar definiert. Es waren primär die Heilsgeschichte Christi, zusammen mit den inhaltlichen Darstellungen von Heiligen, Märtyrern und Gefolgsleuten Christi, die eine klare Mission zu erfüllen hatten: Die Gläubigen zu unterrichten, zu überzeugen und in ihrem Glauben zu bestärken.

Heute begegnen wir den meisten dieser Bildwerke im profanen Raum, was unserem Blick und Verständnis andere Sichtweisen ermöglicht. Neben den ikonografischen Inhalten finden auch weltanschauliche und ästhetische Aspekte Beachtung, werden die Werke in einen umfassenden kunstwissenschaftlichen Kontext eingebunden.

Im Gegensatz zur körperlichen Präsenz der Renaissance legen sowohl die romanische, vor allem aber die gotische Figur ihr Hauptaugenmerk auf die Darstellung von Seelen- und Gemütszuständen. Neben formalisierten Gesten und Mimik werden diese primär durch die Gewanddarstellungen veranschaulicht. Die Gewänder sind die Träger von Emotionen oder Haltungen und charakterisieren die Figuren und Situationen. Die Körperlichkeit tritt dahinter weit zurück und spielt keine tragende Rolle. Umso mehr geben Faltenwürfe und ihre Bewegungen, vornehmlich die erhabenen Linien und Vertiefungen des Faltenspiels, Einsichten in die Psychologie oder die Position des Dargestellten. Zudem wird bereits in der Romanik, aber besonders in der Gotik das Faltenspiel weniger zur Beschreibung eines herabfallenden Gewandes als vielmehr zur Beschreibung von hinaufstrebenden Bewegungen genutzt. Nach oben, himmelwärts, über das Antlitz Gott entgegen.

Das Gewand einer romanischen Madonna mit Kind, die, in Anlehnung an den Thron Salomons, ihren wissenden Sprössling («Sedes Sapientiae») schützend präsentiert, betont in seiner kniehoch vertikalen Linienstruktur die aufrechte Ausrichtung der thronenden Muttergottes.

Ähnlich antiken griechischen Koren, deren untere Gewandfalten wie die Kanneluren einer Säule den Körper tragen. Abb.

Die v-förmig angegebenen Falten darüber geben Mutter und Kind Tiefenraum und lebendige Dynamik. Mariä Haube und Christi Haarkappe betonen die Antlitze und führen die Bewegung kurvig zurück. Die V-förmige Faltengebung zeigt abwechselnd aufsteigende und abfallende Bewegungen, die in kurzen Diagonalen zurückgeleitet werden und in der Spannung beider die Schwere der Körperlichkeit aufheben.

Für die Gottesmutter ist der Ausdruck «Tempel für den Sohn Gottes» bekannt. Mit Architektur hat dies nichts zu tun, eher mit ihrer schützenden Geborgenheit.

Auch von Norbert Kricke existieren zwei als «Tempel» bezeichnete Skulpturen. Und auch hiermit ist keine Architektur gemeint. Vielmehr spricht dieser Titel, wie Ernst-Georg Güse festgestellt hat, symbolisch den Bezug zu Transzendenz und Religion an.9

In einer visuellen Gegenüberstellung der «Thronenden Madonna mit Kind» aus dem 12./13. Jahrhundert und der «Raumplastik Tempel» von Norbert Kricke aus Stahl aus dem Jahr 1952/75 sind die Parallelen geradezu verblüffend. Abb. Die v-förmigen aufsteigenden und abfallenden Bewegungen der Gewandfältelung der romanischen Madonna und die entsprechenden Bewegungen in Krickes Arbeit, nebst einer schräg verlaufenden Transversale, die auch dem Christusgewand entspricht, formen jeweils ein Bewegungsmuster, das den Raum dynamisch auflädt, sowohl inhaltlich als auch formal. Die Dimensionen, die die Figuren jeweils physisch beschreiben, bezeichnen nicht das Ende des umschriebenen Raumes. In beiden Fällen wächst die Ausstrahlung des Objektes in Wellen spürbarer Energie weit darüber hinaus. Und der Halte und Umkehrpunkt der Bewegung befindet sich in beiden Werken im horizontalen Scheitelpunkt, etwa in der Mitte beider Bewegungsrichtungen, der in der Romanik im Schosse Mariä und Christie seinen Platz findet.

Besonders deutlich manifestiert sich die Eigenheit aufstrebender und nicht hinabgleitender Bewegungen am Gewand einer gotischen Madonna mit Kind aus dem 14. Jahrhundert. Abb.

Die im S-Schwung konzipierte Figur, deren Bewegung auf dem antiken Kontrapost basiert, wird von ihrem Gewand im Rhythmus der Falten dem Boden enthoben. Entweder verlaufen die Faltengrate direkt zu ihrer linken Hüfte oder sie fallen im kurzen Anlauf nach unten, um dann die Bewegung auch dorthin, wo das Christuskind sitzt, aufzunehmen. Abb.

1951/52 schuf Norbert Kricke eine Stahlplastik «Rot-Gelb», die in ihrer zierlichen Dimension von 30,5 x 20 x 9,5 cm wunderbar mit der Pariser vergoldeten «Maria mit Kind» verglichen werden kann.

Kricke baut seine Figur aus 5 gebogenen Linien auf, die in ihren zulaufenden spitzen Winkeln bereits eine gotische Anmutungsqualität von Spitzbögen beinhalten. Sieht man die beiden skulpturalen Werke im direkten Dialog, scheint Kricke gleichsam die Bewegungen der Muttergottesgruppe abstrakt nachempfunden zu haben.

Der längste gelbe Boden entspricht der schwungvollen Körperbiegung der Frauenfigur, während die kürzeren rot und gelben Bögen, die gegenläufigen Gewandbewegungen hin zu Standbein und Hüfte nachempfinden. Sie weisen direkt oder indirekt auf jenen Punkt, an dem die Christusfigur alle Aufmerksamkeit auf sich zieht.

Norbert Kricke kannte freilich unsere Pariser Madonna nicht. Er folgte aber jenen Prinzipien, die ihre Gültigkeit seit Hunderten von Jahren unter Beweis gestellt haben, und komprimierte diese zu höchst filigranen abstrakten Plastiken. Ganz individuell und einzigartig und doch so allgemein verständlich.

Eine ähnliche Bewegung aller Faltengrate können wir bei der Darstellung einer «Anna Selbdritt», einer Figurengruppe um 1500 aus der Werkstatt von Daniel Mauch in Ulm, erkennen.

In all den genannten und vielen weiteren mittelalterlichen Skulpturen sind diese Bewegungen so fundamental, dass man kaum umhinkann, ihren Linienrhythmus im Auf und Ab als abstraktes Muster wahrzunehmen. Dieses Lineament vollzieht anschaulich Bewegungsabläufe, die jenen von Krickes abstrakten Skulpturen verwandt sind.

Die Künstler des Mittelalters verstanden es, das Phänomen des herabfallenden Gewandes in einen Bewegungsfluss zu verwandeln, der die Aufwärtsbewegung als dominante betonte. Hier wird Physik in Metaphysik transzendiert. So wie die Säulen, Bögen und Streben einer gotischen Kathedrale anschaulich himmelwärts tendieren, obwohl ihr Gewicht der Schwerkraft folgt, so verstanden die Bildhauer dieser Zeit auf vielfältige Weise die Figur der Madonna als Himmelsgöttin und andere Heiligengfiguren der Erde zu entheben. Die Gewanddarstellungen und ihr Faltenwurf spielen darin eine massgebliche Rolle. Sie öffnen den Raum der Figur über das blasse Volumen hinaus in einen Bereich, der auf beseelte Weise energetisch aufgeladen wird.

«Freie Energie, Bewegung, Auflösung der Materie, der Masse, Verdichtungen, Bündelungen von Energiebahnen, Raum und Bewegung.» Dies ist eine Charakterisierung, die auf Krickes Werke angewandt werden könnte und sogar die Darstellungstechnik mittelalterlicher Bildhauer beschreibt. Tatsächlich sind dies Worte, die Norbert Kricke selbst angesichts der Kunst von Wassily Kandinsky notierte.10 In seiner Hommage a Kandinsky feierte er den Künstler als «Genie, wie es nur selten der Welt geschenkt wird.»11 Kricke findet in ihm jene Prinzipien, die seinen eigenen entsprechen und damit für Malerei und dreidimensionalen Arbeiten gelten können. Denn sein Credo: «Den Allraum greifen mit Formen der Bewegung, ihn verwandeln, verdichten, ihn wieder entlassen; und diese Formen von Bewegung und Raum (verwandelten Raum) als Sichtbares hinterlassen; das tue ich, wenn ich eine Plastik mache.»12 sagt genau das. Krickes Prinzip ist ein universelles, über seine Zeit und sein Werk hinaus gültiges. Nicht nur deshalb ist sein Oeuvre stets von Neuem so spannend, so originell und aktuell. Es hat nichts von seiner Faszination verloren, auch nach mehr als 70 Jahren seiner MOMA Ausstellung nicht. Im Gegenteil. Es kann uns weit zurück und weit hinein in die neueste Kunstgeschichte weisen und sich damit messen.13

Erika Schlessinger-Költzsch

1 Ann Temkin, lntroduction: The Originality of Oonlad Judd, in, Judd, ed. Ann Temkin, The Museum of Modern Art, New York, New York 2020, S.11ff.

2 Dazu, Rudolf Zwirner, Wie Andy Warhol in Europa und Joseph Beuys in den USA ankam, Zur Rezeptionsgeschichte zweier Protagonisten, Skript eines Vortrages, Berlin 1998, das mir Rudolf Zwirner dankenswerter Weise zugänglich gemacht hat.

3 Norbert Kricke: ,,Ich freue mich über die Kunst, die Menschlichkeit ausstrahlt. Sie erhöht meine Freiheit.", 1961, in Sabine Kricke-Güse, Biografie, in Ausst. Katalog, Norbert Kricke, Versuch über die Schwerelosigkeit, hrsg. von der Franz Marc Gesellschaft durch Cathrin Klingsöhr-Leroy, München 2023, S. 166

4 Jürgen Morsche!, Norbert Kricke, Ausst. Katalog, Staatsgalerie Stuttgart, Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster, Stuttgart 1976, S.7f.

5 Reinhard Spieler, Kleine Kontextgeschichten von Vorläufern, Zeitgenossen und Nachfolgern, in Ausst. Katalog Norbert Kricke, Versuch über die Schwerelosigkeit, a.a.O., S.134ff.

6 Ders., a.a.O., S.27f

7 Ders., a.a.O., S.27

8 Ernst-G. Güse, Kricke und die Nähe zur Romantik, in Ausst. Katalog, Norbert Kricke, Versuch über die Schwerelosigkeit, a.a.O., S.1Off.

9 Ders., a.a.O., S.17

10 Norbert Kricke, Hommage a Kandinsky, 1956, abgedruckt in, Ausst. Katalog, Norbert Kricke, Versuch über die Schwerelosigkeit, a.a.O., S.60ff.

11 Ders., a.a.O., S.63

12 Ders., a.a.O., S.105

13 Reinhard Spieler, a.a.O., S.145f., der Krickes Skulptur mit einem Gemäld von Albert Gehlen vergleicht.

T.: +41(0) 44 221 51 21

F.: +41(0) 44 221 07 61

officedierking.ch

www.dierking.ch

IMPRESSUM

© DIERKING 2025